基本情報技術者試験の科目Bにおけるセキュリティ対策の中でも重要なのが、インシデント発生時の初動対応。

実際の試験でも問われるテーマなので、図にして流れを整理してみました。

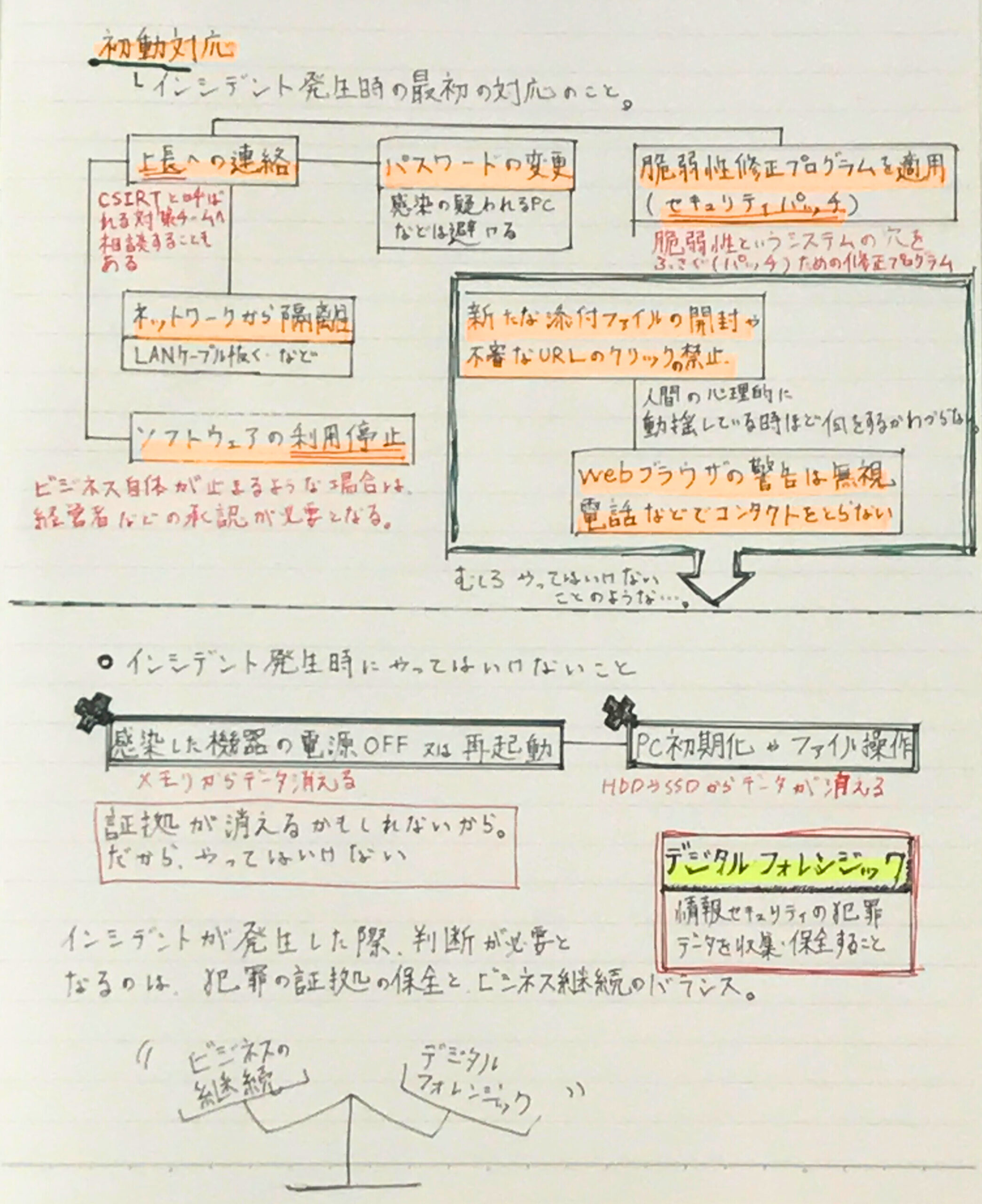

インシデント発生!最初にやるべきことは?

インシデントが起こったとき、最優先で行うべき初動対応は以下のようなことです。

🟠 上長への連絡

- まずは直接の上長へ報告。その後、CSIRT(シーサート)などインシデント対策チームへの報告・相談を行う。

🟠 ネットワークからの隔離

- LANケーブルを抜く、無線LANを切断するなどして、感染の拡大を防止。

🟠 ソフトウェアの利用停止

- ビジネスの影響がある場合は、損益を考慮しつつ慎重に判断。

🟠 パスワードの変更

- 感染が疑われるPCからは変更しないこと(被害拡大防止のため)。

🟠 脆弱性修正プログラムの適用(セキュリティパッチ)

- 脆弱性が発見された場合、公式の修正プログラムを速やかに適用。

🟠 怪しいファイルの開封やリンクのクリックを禁止

- 心理的に焦ってしまう場面でも、冷静な判断が求められる。

🟠 Webブラウザの詐欺警告に反応しない

- 「すぐに電話して!」などの詐欺に反応してしまわないよう注意。

絶対にやってはいけないこと

🟥 感染PCの電源を切る・再起動する

- メモリ上の証拠が消えてしまう可能性があるため、基本的にNG。

🟥 PC初期化・ファイル操作

- HDDやSSDの情報が消えてしまい、デジタルフォレンジックに支障が出る。

✅ デジタルフォレンジックとは:

情報セキュリティの事件・事故を調査し、証拠を保全する技術。

ビジネスの継続か、証拠の保全か?

インシデント対応では、「ビジネスの継続」と「証拠の保全」のバランスが求められます。

拙速な対応で証拠を消してしまっては、本末転倒。

そのためには 判断の冷静さと、体制の整備(CSIRTといった対策チームの編成など) が大切です。

おわりに

図にして整理することで、どの順番で、どんな対応を取るべきかがクリアになりました。

情報セキュリティ科目Bは、こうした流れをしっかり把握しておくと、試験問題でも迷いません。

今後も図や表でまとめながら、知識を定着させていきたいと思います!

コメント