基本情報技術者試験のセキュリティ分野で頻出の「2要素認証」と「2段階認証」。

頭では分かっていても、実例が混ざると混同しがちなので、手描き図で整理しました。

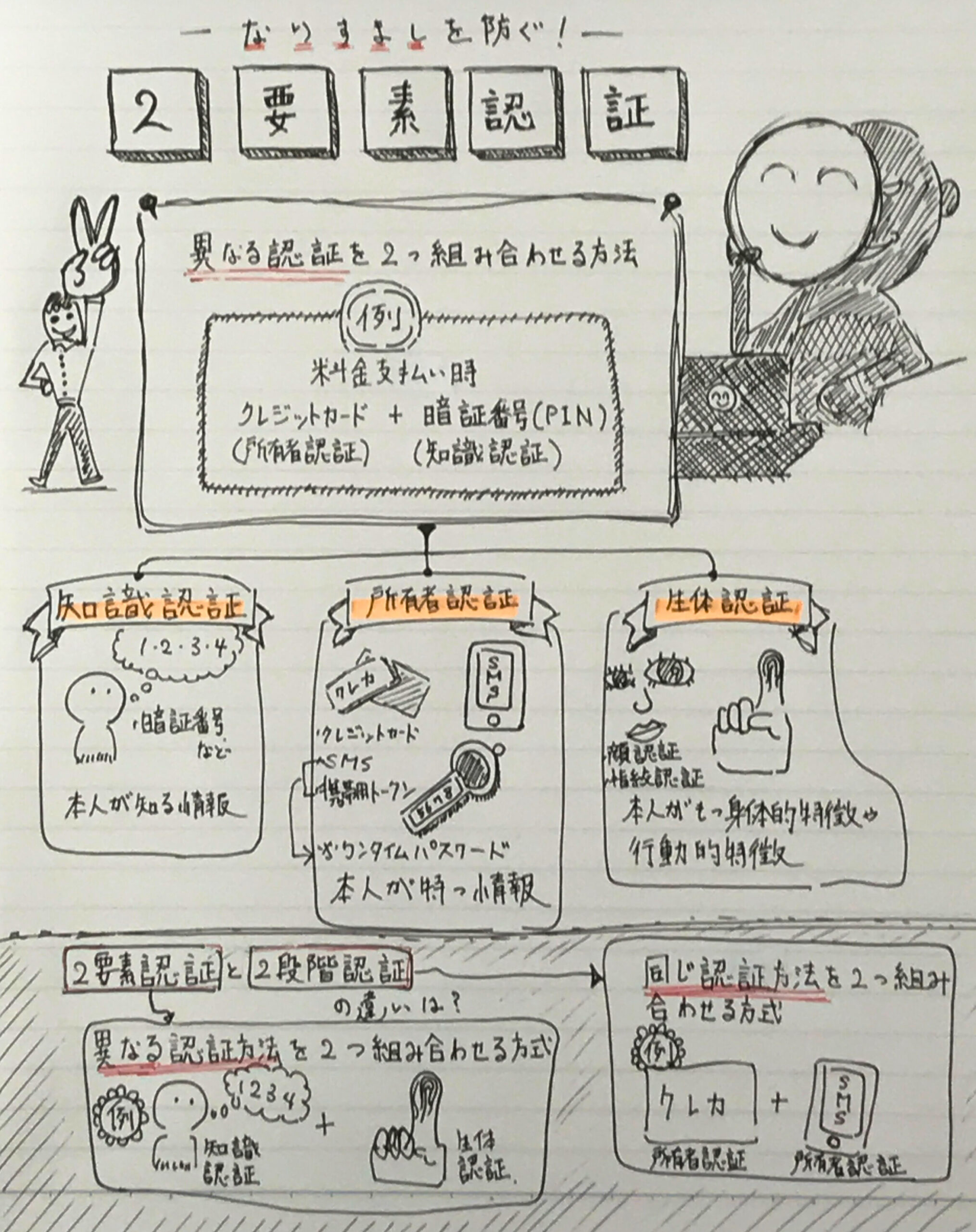

2要素認証とは?

2要素認証とは、異なる種類の認証要素を2つ組み合わせて本人確認する方式。代表的なパターンは、ネットショッピングの際における「クレジットカード+暗証番号(PIN)」など。

- 知識認証 … 本人だけが知る情報(パスワード・秘密の質問)

- 所有物認証 … 本人が持つ物(カード・スマホ・ICトークン)

- 生体認証 … 本人の身体的特徴(指紋・顔・虹彩・静脈)

上記のうち、異なる2種を組み合わせれば2要素認証になります。

2段階認証との違いは?

| 2要素認証 | 2段階認証 | |

|---|---|---|

| 組み合わせ | 異なる種類の要素2つ | 同じ種類でもOK、2回に分ければ良い |

| 例 | カード(所有物認証)+暗証番号(知識認証) | カード+ワンタイムパスワード(どちらも知識認証) |

覚えやすい実例

- オンライン決済

① SMSに届くワンタイムパスコード(所有物認証:スマホ)

② 6桁の暗証番号(知識認証) - 入退室管理

① ICカードをかざす(所有物認証)

② 指紋認証を押す(生体認証) - クラウドサービスのログイン

① ID+パスワード(知識認証)

② 認証アプリのコード(所有物認証)

試験対策メモ

- 「何を知っているか」「何を持っているか」「何者か」を切り分ける

- 2要素認証=“要素の種類”の話、2段階認証=“手順”の話

- 暗記よりも 実生活の例 に結び付けてイメージすると忘れにくい

まとめ

2要素認証は “異なる種類” の認証を 2 つ組み合わせること。

似ている言葉に惑わされず「知識・所有物・生体」の3分類を思い出せば、選択肢の引っかけ問題にも対応できます。

🔐追記:証券口座の乗っ取り対策に「生体認証」義務化の動き

先日、学んだばかりの二要素認証。ちょうどその延長線上にある、非常に興味深いニュースが報じられていました。

▷ 証券口座の不正アクセスを受け、金融庁が新指針案を公表

2024年7月15日、金融庁と日本証券業協会(日証協)は、証券口座が不正に乗っ取られる事件を受けて、インターネット取引における本人確認の厳格化を求める新たな指針案を発表しました。

- 指紋や顔認証などの生体認証

- 公開鍵暗号基盤(PKI)を活用した高度な認証技術

これらの導入を、ネット取引を行う証券会社には実質的に義務化するという内容です。

不正アクセスの主な原因はフィッシング詐欺によるID・パスワードの流出。これに対抗するために、すでに主要証券会社では多要素認証の導入が進んでいますが、今後はさらに「生体認証を必須にする」段階に入りつつあるということですね。

🔑 公開鍵暗号基盤とは?

公開鍵暗号基盤(PKI:Public Key Infrastructure)とは、暗号化や電子署名を安全に行うための仕組みや技術・制度の総称です。公開鍵と秘密鍵を使って構築した安全安心なインフラのこと。いろいろな活用例があり、コレ、と一言で言えない。ウェブサイトのSSLもそうだし、マイナンバーカードによる本人確認もそうといえる。

▷ 安全性と利便性のはざまで

こうした高度な認証導入には、当然ながら多額の投資が必要で、中堅や中小の証券会社にとっては大きな負担となります。

さらに、顧客にとっても使いやすさ(利便性)とセキュリティのバランスが問われる場面です。ログインのたびに顔認証…となると、慣れていない人には手間に感じる可能性もあるでしょう。

しかし、実際にはその効果はすでに出ていて、

対面大手5社やSBI、楽天の各証券は7月上旬までに、利用者に一時的なパスワードの入力などを求める多要素認証を全ての取引手段で必須にした。金融庁によると、6月の不正取引件数は783件とピークだった4月の2932件から減少し、一定の効果をあげている。楽天証券は「認証の強度を高めた5月上旬から被害は1件も確認していない」と明かす。

引用:日本経済新聞

とのこと。やはり対策の精度が被害の抑制につながっていることがわかります。

🔍個人的な感想:セキュリティ対策は“当たり前”の時代へ

今回のニュースを見て、2要素認証を超える“次の段階”に入っているということを実感しました。

自分自身、金融サービスのログインには2要素認証を使うようになってきましたが、今後はそれすらも“基本レベル”となり、「生体認証+暗号技術(PKI)」のような形が普通になっていくのかもしれません。

特に金融系サービスでは、「利便性よりも安全性」を優先する流れが強まっている印象を受けます。利用者側としても、こうした背景を知っておくことで、不便に感じるセキュリティ対策も「必要なことなんだな」と納得しやすくなる気がします。

コメント