基本情報技術者試験の勉強をしていて学んだ「マルウェア対策ソフト(ワクチンソフト)」について、私なりにまとめてみます。

パソコンやスマホを使っていると、ウイルスやスパイウェアなどの“マルウェア”と呼ばれる悪いプログラムに感染することがあります。そんなとき、私たちを守ってくれるのが「マルウェア対策ソフト」です。

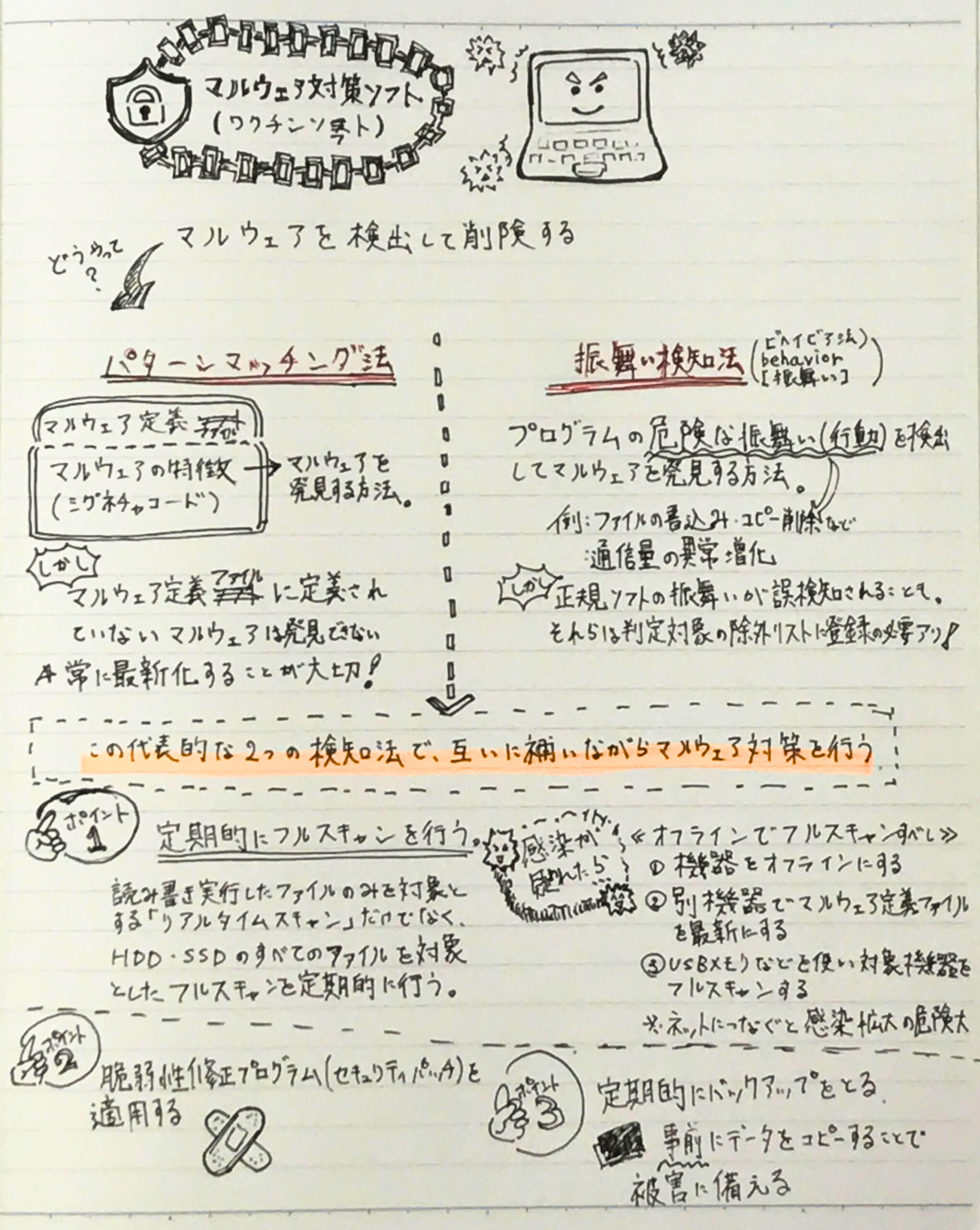

では、このソフトはどうやってマルウェアを見つけて、止めているのでしょうか?

マルウェアを見つける2つの方法

① パターンマッチング法

まず1つ目は「パターンマッチング法」。これは、マルウェアの特徴(シグネチャコードと呼ばれます)をあらかじめ登録しておいて、それと同じものを探すという方法です。

- メリット:一度登録すればすぐに検出できる。

- デメリット:新しいマルウェアは登録されるまで見つけられない。

だから、常にウイルス定義ファイルを最新にしておくことが大切です!

② 振舞い検知法(ふるまいけんちほう / ビヘイビア法)

2つ目は「振舞い検知法」。こちらは、プログラムの怪しい動き(ふるまい)を監視して、マルウェアかどうか判断する方法です。例:ファイルを勝手に書き換えたり、勝手に通信を始めたり。

- メリット:未知のマルウェアも見つけられることがある。

- デメリット:正しいソフトも誤検知するリスクがある。

この2つの方法を組み合わせて使うのが一般的です!

効果的なマルウェア対策のポイント

マルウェア対策ソフトを入れても、使い方を間違えると効果が落ちます。私が学んだ中で大事だと思ったポイントを3つご紹介します。

定期的にフルスキャンをしよう!

普段は「リアルタイムスキャン」で守ってくれますが、全部のファイルをチェックしているわけではありません。

だから、ときどき HDDやSSD全体を対象に「フルスキャン」を行いましょう。

バックアップも忘れずに!

どれだけ対策しても、完全に防げるとは限りません。

定期的なバックアップをしておくことで、もしものときにデータを守ることができます。

おわりに

基本情報技術者試験では、セキュリティの問題も多く出題されます。今回まとめたマルウェア対策の知識は、試験対策だけでなく、日々のパソコン生活でもとても役に立ちます。

実際に自分で「なぜフルスキャンが必要なのか?」や、「どうやってウイルスを見つけているのか?」を知ることで、セキュリティ意識がぐっと高まりました。

みなさんも、ぜひマルウェア対策ソフトを使いっぱなしにせず、「使いこなす」ことを意識してみてください!

コメント